Institut für Sportwissenschaft, Universität Innsbruck

Projekttitel: Effekte verschiedener Vorakklimatisationsprotokolle auf physiologische Ruhe- und Belastungsreaktionen in Hypoxie

2022 bis 2024

Mitarbeiterinnen: Leoni Lauscher und Hanna Löberbauer (Masterstudium Sportwissenschaft, Universität Innsbruck, Institut für Sportwissenschaft)

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Effekte von zwei verschiedenen Vorakklimatisationsprotokollen auf physiologische Belastungsparameter in Hypoxie zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Hierzu führen die Probanden*innen maximale Fahrrad-Spiroergometrien in Normoxie und in Hypoxie (simulierte Höhe 4000 m) durch. Anschließend durchlaufen sie je nach Gruppenzuteilung entweder eines von zwei Vorakklimatisationsprotollen oder keine Vorakklimatisation (Kontrollgruppe). Die Vorakklimatisationsprotokolle umfassen a) sechs 3-stündige passive Expositionen auf 4000 m oder b) zwei Nächte auf 3000 bzw. 3500 m. Anschließend werden die Tests in Hypoxie und in Normoxie wiederholt. Die Ergebnisse werden Aufschluss geben, ob diese Vorakklimatisationsprotokolle sich positiv auf Belastungsreaktionen und die Leistungsfähigkeit in der Höhe auswirken. Längerfristig soll diese Studie dazu beitragen, evidenzbasierte Strategien zur Höhenvorbereitung, z.B. für Bergsteiger*innen und Trekker*innen, zu entwickeln.

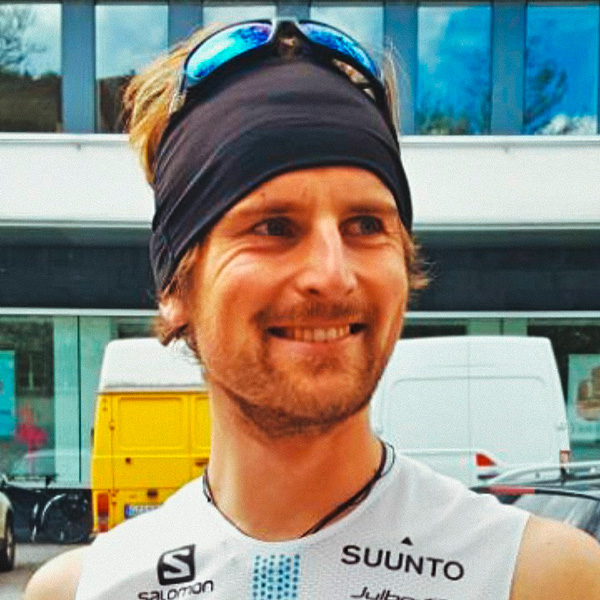

Neue Stellenbesetzung am ISAG Hall

Mitarbeiter*in: Anika Köck

Hallo liebe ÖGAHM Mitglieder, ich bin Anika Köck, 25 Jahre alt und studiere im 2. Semester Sportwissenschaften im Master an der LFU Innsbruck. Meine starke Leidenschaft für Sport wurde erst in der 2. Klasse Oberstufe geweckt, als ich ein Jahr an einer High School in Michigan verbrachte. Während meiner ersten dualen Ausbildung (Wirtschaftsstudium und -Lehre) bei der Siemens AG durfte ich eine spannende Zeit im In- und Ausland verbringen. Vor allem das Auslandssemester in Bolivien weckte mein höhenmedizinisches Interesse. Nach dem Studienabschluss wechselte ich dann zu den Sportwissenschaften, machte meinen Bachelor innerhalb von 4 Semestern an der TU München und habe in dieser Zeit viele praktische Erfahrungen in der Sporttherapie, am Lehrstuhl für Sportmedizin und in einer normobaren Höhenkammer gesammelt. Seit Oktober 2020 bin ich nun in Innsbruck Vollzeit im Projektmanagement von onkologischen Studien an der Frauenklinik beschäftigt. Sportlich bin ich am Liebsten in den Bergen, beim Laufen, Radln oder im Wintersport. Ich freue mich sehr, über die ÖGAHM nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Schobersberger am Institut für Sport-, Alpinmedizin & Gesundheitstourismus (ISAG) der Tiroler Privatuniversität UMIT Tirol, Hall tätig zu sein und mich im Bereich der Höhenmedizin wissenschaftlich einbringen zu können. Als Projektkoordinatorin arbeite ich schwerpunktmäßig zum Thema „Kälte, Hypoxie und Leistungsfähigkeit".

Hallo liebe ÖGAHM Mitglieder, ich bin Anika Köck, 25 Jahre alt und studiere im 2. Semester Sportwissenschaften im Master an der LFU Innsbruck. Meine starke Leidenschaft für Sport wurde erst in der 2. Klasse Oberstufe geweckt, als ich ein Jahr an einer High School in Michigan verbrachte. Während meiner ersten dualen Ausbildung (Wirtschaftsstudium und -Lehre) bei der Siemens AG durfte ich eine spannende Zeit im In- und Ausland verbringen. Vor allem das Auslandssemester in Bolivien weckte mein höhenmedizinisches Interesse. Nach dem Studienabschluss wechselte ich dann zu den Sportwissenschaften, machte meinen Bachelor innerhalb von 4 Semestern an der TU München und habe in dieser Zeit viele praktische Erfahrungen in der Sporttherapie, am Lehrstuhl für Sportmedizin und in einer normobaren Höhenkammer gesammelt. Seit Oktober 2020 bin ich nun in Innsbruck Vollzeit im Projektmanagement von onkologischen Studien an der Frauenklinik beschäftigt. Sportlich bin ich am Liebsten in den Bergen, beim Laufen, Radln oder im Wintersport. Ich freue mich sehr, über die ÖGAHM nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Schobersberger am Institut für Sport-, Alpinmedizin & Gesundheitstourismus (ISAG) der Tiroler Privatuniversität UMIT Tirol, Hall tätig zu sein und mich im Bereich der Höhenmedizin wissenschaftlich einbringen zu können. Als Projektkoordinatorin arbeite ich schwerpunktmäßig zum Thema „Kälte, Hypoxie und Leistungsfähigkeit".

Projekttitel: “Wiederholte fünfminütige maximale Belastung in Hypoxie: Dosis-Wirkungs-Beziehung von Hyperoxiegabe - September bis Dezember 2021

Mitarbeiter*in: Anna Wargel und Fabian Sieder (Masterstudium Sportwissenschaft, Universität Innsbruck, Institut für Sportwissenschaft)

Dieses Projekt schließt an das 2020 im Rahmen der ÖGAHM-Nachwuchsförderung durchgeführte Projekt an. Die Probanden*innen führen mehrere maximale Dauerleistungstest über 5 Minuten, vergleichbar mit 5-minütigen Rennen, in einer simulierten Höhe von 3200 m durch. Sie erhalten während dieser Dauerleistungstests über unterschiedliche Zeiträume wiederholt Sauerstoff verabreicht. Ziel dieser Studie ist es herauszufinden, ob es bei dieser Art von Hyperoxie-Anwendung eine „Dosis-Wirkungs-Beziehung“ gibt. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, neue Trainingskonzepte, beispielsweise für Intervalltrainingseinheiten während eines Höhentrainings, zu entwickeln und somit längerfristig in verschiedenen Anwendungsbereichen vom Hochleistungs- bis zur Rehabilitationssport ein noch effektives Training zu ermöglichen.

Projekttitel: Effekte einer intermittierenden Hyperoxie auf die Leistungsfähigkeit bei einer fünfminütigen hochintensiven Belastung in normobarer Hypoxie – eine randomisierte Crossover-Studie - Juli bis Dezember 2020

Mitarbeiterin: Sina Schneider (Masterstudium Sportwissenschaft, Universität Innsbruck, Institut für Sportwissenschaft)

Ein akuter Höhenaufenthalt hat nachteilige Effekte auf die Leistung bei maximalen sowie submaximalen aeroben Belastungen. Somit ist es das Ziel jedes Sportlers, die hypoxiebedingten negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit bei aeroben Belastungen (z.B. bei einem Höhentraining nach dem Konzept „Live high - train low“) zu minimieren. Eine interessante Methode, um die hypoxiebedingten negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit zu minimieren bzw. zu eliminieren, ist die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff (Hyperoxie) vor oder während der körperlichen Belastung. Während einige Studien diese Effekte bei einer körperlichen Belastung in Normoxie untersucht haben, gibt es nur wenige Studien, welche sich auf eine Belastung unter hypoxischen Bedingungen konzentriert haben. Des Weiteren wurde bisher nicht untersucht, welche Auswirkungen nicht-kontinuierliche, sondern wiederholte kurzzeitige Sauerstoffgaben (intermittierende Hyperoxie) auf die Leistungsfähigkeit haben. Ziel dieser Studie ist es daher zu untersuchen, ob eine intermittierende Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff (5-mal, für jeweils 15 Sekunden) während einer 5-minütigen maximalen Dauerbelastung in Hypoxie (simulierte Höhe 3200 m) die Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Placebo beeinflusst.

Projekttitel: Medikamentengebrauch und Risikoverhalten beim Höhen-Trekking (Projekt MeRiT)

Mitarbeiterin: Katharina Steger (Institut für Sport-, Alpinmedizin & Gesundheitstourismus (ISAG), UMIT Tirol, Hall und Medizinische Universität Innsbruck)

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger, ISAG UMIT Tirol und Tirol Kliniken Innsbruck

Immer mehr Touristen betrachten ihren Urlaub als Abenteuer und wollen noch unberührte Orte erkunden. Dadurch gewinnt der Abenteuer-Tourismus, zu welchem auch das Höhen-Trekking gerechnet wird, weltweit immer mehr an Beliebtheit. Dennoch ist bis heute nur wenig über die Vorerkrankungen, den aktuellen Gesundheitszustand, sowie den Medikamentengebrauch und das Risikoverhalten von TeilnehmerInnen kommerzieller Trekkingtouren bekannt. Aus bereits bestehender Literatur weiß man, dass das Durchschnittsalter eines Trekking-Teilnehmers gegenwärtig tendenziell höher anzunehmen ist und man nicht von absoluter Gesundheit und Fitness der Teilnehmer ausgehen kann. Diese Tatsache, sowie der oft erschwerte Zugang zu Einrichtungen des Gesundheitssystems in weiten Teilen beliebter Trekking-Regionen, wie beispielsweise die Everest-Region in Nepal, sind nur zwei Faktoren von vielen, welche den hohen Stellenwert von präventiven Maßnahmen auf diesem Gebiet verdeutlichten.

Ziel der MeRiT-Studie (Medikamentengebrauch-Risiko beim Trekking) ist es daher, weitere und genauere Daten zu diesem Thema mit Schwerpunkt Medikamentengebrauch aber potentiellen Medikamentenmissbrauch, zu erheben, um zukünftig präzisere präventiv-medizinische Beratung anbieten zu können. Das erworbene Wissen soll dabei nicht nur den Trekking-TeilnehmerInnen selbst vermittelt werden, sondern auch allen weiteren Personen der Trekking-Branche, wie Trekking-Agenturen, Trekking-Guides oder ExpeditionsärztInnen.

Institut für Sportwissenschaften, Universität Innsbruck

Projekttitel: Vorakklimatisation in normobarer Hypoxie zur AMS Prävention - Jänner bis Dezember 2019

Mitarbeiter: Daniel Jochum (Masterstudium Sportwissenschaft, Universität Innsbruck, Institut für Sportwissenschaft)

Eine akute Höhenexposition über 2500 m kann zum Auftreten der akuten Bergkrankheit (ABK) führen. In den meisten Fällen verläuft die ABK mild, mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit oder Übelkeit, Abgeschlagenheit und Schlafstörungen. Allerdings beeinträchtigen die Symptome das Wohlbefinden der Betroffenen massiv und teilweise können motorische und kognitive Einschränkungen die Sicherheit im Alltag und beim Bergsport negativ beeinflussen. In seltenen Fällen kann es auch zu einem Höhenlungen- oder Höhenhirnödem kommen, welche lebensbedrohlich werden können, wenn keine umgehende Behandlung und ein Abtransport in tiefe Lagen durchgeführt werden. Neben einer klassischen Akklimatisation (kontinuierlicher Höhenaufenthalt) und/oder medikamentösen Interventionen stellt die Vorakklimatisation in simulierter Höhe eine Möglichkeit dar, das ABK-Risiko zu minimieren. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich gezeigt, dass bereits 2 Tage Vorakklimatisation auf 3000 oder 3500 m in natürlicher Höhe die AMS-Inzidenz bei einer anschließenden Höhenexposition auf 4300 m um mehr als 50 % reduzieren kann. Allerdings steht die Effektivität einer Vorakklimatisation in normobarer Hypoxie, welche aus praktischer Sicht leichter anwendbar wäre, nach wie vor unter Diskussion. Das Ziel dieser Studie ist es daher, die Effekte einer Vorakklimatisation über 2 Nächte in normobarer Hypoxie auf den Schweregrad und die Inzidenz der AMS während eines anschließenden 22-stündigen Aufenthalts auf 4300m zu untersuchen.

Institut für Sportwissenschaft, Universität Innsbruck

Projekttitel: Reproduzierbarkeit von physiologischen Parametern und AMS in normobarer Hypoxie - Jänner bis Dezember 2018

Mitarbeiter: Daniel Jochum (Masterstudium Sportwissenschaft, Universität Innsbruck, Institut für Sportwissenschaft)

Weltweit werden Höhenregionen von unzähligen Personen, darunter Bergsteiger, Trekker, Pilger, Arbeiter, Geschäftsleute und militärisches Personal, besucht. Akute Höhenexpositionen bergen das Risiko für Höhenerkrankungen, von denen die Akute Bergkrankheit (AMS) die häufigste Form darstellt. AMS-Symptome umfassen Kopfschmerz, Appetitlosigkeit bis Erbrechen, Abgeschlagenheit, Schwindel und Schlafstörungen, welche je nach Ausprägungsgrad die Betroffenen massiv in ihrer motorischen und kognitiven Leistungsfähigkeit einschränken. Die AMS-Inzidenz variiert in Abhängigkeit von der Höhe und anderen Faktoren zwischen 9 und über 63 %, und somit stellt die AMS für die oben genannten Personengruppen ein relevantes Problem und Risiko dar. Für den Einsatz präventiver Strategien (z.B. medikamentöse Prophylaxe) wäre es bedeutsam, wenn das individuelle Risiko ausreichend genau vorhergesagt werden könnte. In der Praxis werden hierfür vor allem Erfahrungen aus früheren Höhenexpositionen oder Ergebnisse aus physiologischen Testverfahren herangezogen. Allerdings wird sowohl die Reproduzierbarkeit von AMS-Symptomen als auch die Reliabilität und Vorhersagegenauigkeit dieser physiologischen Testverfahren kontrovers diskutiert. Eine gute Reproduzierbarkeit von Ergebnissen in Voraussetzung für darauf aufbauende Empfehlungen, stellt aber generell einen wesentlichen Schwachpunkt in der höhenmedizinischen Forschung dar. Ziel dieser Studie ist es daher, die Reproduzierbarkeit a) von physiologischen Messparametern zur Vorhersage des AMS-Risikos und b) von AMS-Symptomen während passiver Expositionen in simulierter Höhe zu überprüfen.

Weltweit werden Höhenregionen von unzähligen Personen, darunter Bergsteiger, Trekker, Pilger, Arbeiter, Geschäftsleute und militärisches Personal, besucht. Akute Höhenexpositionen bergen das Risiko für Höhenerkrankungen, von denen die Akute Bergkrankheit (AMS) die häufigste Form darstellt. AMS-Symptome umfassen Kopfschmerz, Appetitlosigkeit bis Erbrechen, Abgeschlagenheit, Schwindel und Schlafstörungen, welche je nach Ausprägungsgrad die Betroffenen massiv in ihrer motorischen und kognitiven Leistungsfähigkeit einschränken. Die AMS-Inzidenz variiert in Abhängigkeit von der Höhe und anderen Faktoren zwischen 9 und über 63 %, und somit stellt die AMS für die oben genannten Personengruppen ein relevantes Problem und Risiko dar. Für den Einsatz präventiver Strategien (z.B. medikamentöse Prophylaxe) wäre es bedeutsam, wenn das individuelle Risiko ausreichend genau vorhergesagt werden könnte. In der Praxis werden hierfür vor allem Erfahrungen aus früheren Höhenexpositionen oder Ergebnisse aus physiologischen Testverfahren herangezogen. Allerdings wird sowohl die Reproduzierbarkeit von AMS-Symptomen als auch die Reliabilität und Vorhersagegenauigkeit dieser physiologischen Testverfahren kontrovers diskutiert. Eine gute Reproduzierbarkeit von Ergebnissen in Voraussetzung für darauf aufbauende Empfehlungen, stellt aber generell einen wesentlichen Schwachpunkt in der höhenmedizinischen Forschung dar. Ziel dieser Studie ist es daher, die Reproduzierbarkeit a) von physiologischen Messparametern zur Vorhersage des AMS-Risikos und b) von AMS-Symptomen während passiver Expositionen in simulierter Höhe zu überprüfen.

Projekttitel: Gesundheitseffekte mittlerer Höhenlagen - November 2013 bis Dezember 2017

Mitarbeiter: Lukas Höllrigl, Martin Krautschneider, Natalie Marterer (Universität Innsbruck, Institut für Sportwissenschaft)

Institut für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus, UMIT, Hall in Tirol

(Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger)

Durch die ÖGAHM gefördert wurden

Schaber M, Schobersberger B, Schobersberger W

„Die Hämostase in großer und extremer Höhe: Ein Review“

JB OEGAHM 2013, 205 – 232, ISBN 978-3-9501312-3-9

Schaber M, Leichtfried V, Fries D, Wille M, Gatterer H, Faulhaber M, Würtinger P, Schobersberger W

„Influence of acute normobaric hypoxia on hemostasis in volunteers with and without acute mountain sickness.“

Biomed Res Int 2015, doi: 10.1155/593938

Schaber M, Schobersberger B, Schobersberger W

Einfluss von Hypoxie auf die Körperzusammensetzung – Hypoxie als Option zur Gewichtsreduktion?

JB OEGAHM 2015, 221-245, ISBN 978-3-9501312-5-3

Morawetz D, Koller A, Schobersberger W

„Die exzentrische Muskelbeanspruchung im Alpinsport – Effekte – Vorbereitung – Anpassung“

JB OEGAHM 2016, 147-162, ISBN 978-3-9501312-6-0

Haslinger S, Blank C, Morawetz D, Koller A, Dünnwald T, Berger S, Schlickum N, Schobersberger W

„Effects of recreational ski mountaineering on cumulative muscle fatigue – a longitudinal trial.

Front Physiol 2018 Nov 27;9:1687

Morawetz D, Blank C, Koller A, Arvandi M, Siebert U, Schobersberger W

„Sex-related differences after a single bout of maximal eccentric exercise in response to acute effects: a systematic review and meta-analysis“

J Strength Conditioning Research 2018, in press

Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin

Katrin Pühringer

Lehnrain 30a

A - 6414 Mieming

+43 664 4368247

sekretariat@alpinmedizin.org